Pippo Pollina: Fra guerra e Pace

Label: Jazzhaus Records

Vertrieb: Jazzhaus Freiburg

Pippo Pollina: Fra guerra e Pace

Wenn der in der Schweiz lebende sizilianische Liedermacher Pippo Pollina ein neues Album präsentiert, ist Gänsehaut angesagt. So auch bei Fra guerra e Pace (Zwischen Krieg und Frieden), bei dem es sich um ein anspruchsvolles wie ausgewiesenes Anti-Kriegs-Konzeptalbum handelt.

Die elf Lieder auf der CD zeichnen sich nicht nur durch wunderschöne Melodien, sondern auch durch nachdenkliche Texte mit Tiefgang aus. Kein Zweifel, das soziale und politische Engagement des Sängers ist nicht bloß Kalkül: Pollina ist stets glaubhaft in seinem Appell für Menschlichkeit und Frieden und dem kritischen Erfragen der Welt. Reichlich persönliche Songs prägen die Texte, etwa, wenn er die Geschichte eines ukrainischen Soldaten (Fra i Petali del Girasole) erzählt, die Tränen Palästinas hörbar macht (Free Palestina) oder gemeinsam mit seinen beiden Kindern, dem Songwriter Faber und Madlaina Pollina die bewegende Ballade La Notte dei Cristalli (Kristallnacht) interpretiert. Man spürt zu jeder Zeit: Dem 62-jährigen Liedermacher ist es unvermindert ernst mit seinen Liedern. Dabei stehen Pollinas Gesang und die Ausdruckskraft der italienischen Sprache, in der er singt, im Vordergrund. Die Instrumente der ihn begleitenden Musiker, die von Bläsern über Streicher bis zu Percussion und wahlweise einer Oud reichen, unterstreichen noch die Stimme des Sängers. So klingen seine Balladen als Gegengewicht zu den thematisch hochpolitischen Texten zuweilen wie leichte, mediterrane Wohlfühlmusik, dem die feinsinnige Kolorierung der Streicher und Bläser auch gerne eine Spur von Melancholie verleiht.

Die Lieder regen, so eingängig sie sind, stets zum Nachdenken an und aufs Arrangement legt Pippo Pollina viel Wert. Nur wenigen Liedermacher*innen gelingt es auf so eindringliche Weise, mit kleinen Mitteln große Wirkung zu erzielen und mit seiner Musik das Herz zu berühren.

Tribeqa: Sumu

Label: Underdog Records

Vertrieb: Broken Silence/Believe

Tribeqa: Sumu

Mit Sumu hat das Afro-Soul-, Jazz- und Hip-Hop-Quartett Tribeqa aus Nantes im Dezember 2025 sein viertes Album veröffentlicht, das seine Kraft in der Vielfalt entfaltet. Mitreißend und zuversichtlich verbindet der Groove Sprachen und Kulturen zu einem natürlichen, lebendigen Dialog. Zentral ist das organische Zusammenspiel der Band: Josselin Quentins chromatisches Balafon verleiht der Musik Wärme und Puls, Étienne Arnoux’ akustische Gitarre spannt lyrische Bögen, Julien Ouvrards Schlagzeug agiert präzise und luftig, während Malou Oheix mit Stimme und Synth-Bass Soul, Tiefe und zeitgenössische Urbanität einbringt.

Was Tribeqa seit Jahren auf Festivalbühnen in Frankreich und darüber hinaus auszeichnet, ist auch auf Sumu hörbar: eine Klarheit und Intensität, die direkt ins Körperliche zielt. Die Texte in Dioula, Englisch, Französisch und Spanisch verstärken den Eindruck einer musikalischen Weltreise auf engem Raum. Der Albumtitel Sumu — Dioula für „Zusammenkommen“ — ist dabei mehr als ein Symbol. Nach drei resonanzstarken Alben schärft das Quartett hier seine kollektive Identität: wagemutig, lichtdurchflutet und reich an Texturen. Inhaltlich kreisen die Songs um Familie (Family), Lebensfreude (Life), kreative Impulse (Artist) und prägende Orte wie die Elfenbeinküste (Grand Bassam) oder Burkina Faso (Secteur 22).

Hochkarätige Gäste wie Jazzlegende Magic Malik an der Querflöte, der kalifornische Rapper Mr. J. Mereiros, Blacc El, Wamian Kaïd sowie die Griot-Familie verankern das Album zusätzlich in westafrikanischen Klanglandschaften. Sumu ist ein Album des Miteinanders — tief verwurzelt, offen und von einer Wärme, die auch über den Jahreswechsel hinaus nachhallt.

Meklit: A Piece of Infinity

Label: Smithsonian Folkways

Vertrieb: Galileo MC

Meklit: A Piece of Infinity

Sie stammt aus der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba, kam als Kind Geflüchteter mit ihren Eltern nach San Francisco und sie macht auf ihrem neuen Album A Piece of Infinity Musik, die sowohl von ihren ostafrikanischen Wurzeln als auch von ihrer Identität als Migrantin in den USA geprägt ist.

Es ist ein abgelegenes Spielfeld, das die Sängerin und Pädagogin Meklit Hadero abseits aller Trends bespielt. Dabei bezieht die Musik ihren besonderen Reiz aus diesem crosskulturell orientierten Lavieren zwischen jazzig angehauchtem Coffee-House-Pop und traditionellen äthiopischen Formen mit Gesang in den afrikanischen Sprachen Kambaata, Amharisch und Oromo. Aber so viele Bezüge es auch geben mag, Meklits musikalische Welt ist auf ihre Weise ohne Beispiel. Dazu kommt eine Stimme, die reichhaltig und facettenreich ist, die sich ins Gedächtnis einbrennt und mit ihrer Intensität fesselt.

Meklit lehnt sich seit 25 Jahren stark an ihre äthiopischen Wurzeln an und greift auch auf dem neuen Album immer wieder auf das kulturell vielfältige Erbe Afrikas zurück. Aber auch eine exzessive Energie nimmt sich in ihren neun Liedern wiederholt ganz selbstverständlich Raum und Platz. Die Stärke dieses Albums ist, dass die Tochter eines Vaters aus dem Volk der Kambaata und einer Mutter aus dem Volk der Amhara alles nebeneinanderstehen lässt. Afrobeats und melodischer Softrock stehen neben afrikanischen Rhythmen, verträumtes Harfenspiel neben feurigen Blechbläsern. Es geht um die Vermischung der Stile in Zeiten der Globalisierung, aber auch um eine wachsende Offenheit, die mittlerweile vielen äthiopischen Musikern neue Freiheiten beschert hat.

So schüttelt Meklit mit kraftvoller Stimme einen Song nach dem anderen aus dem Ärmel, von denen nicht wenige Stücke das Zeug dazu hätten, auch von hiesigen Radiosendern gespielt zu werden.

Mara Aranda: Sefarad – En El Corazón De Bulgaria

Label: Bureo

Vertrieb: Galileo MC

Mara Aranda: Sefarad – En El Corazón De Bulgaria

Die Kultur der Sepharden, die 1492 im Zuge der christlichen Reconquista über den Maghreb und den vorderen Orient verstreut wurden, ist eine der Vielfalt und Vermischung. Vom alten Spanien ausgehend wurden Einflüsse neuer Regionen mit dem Ziel aufgenommen, die Musik der jüdisch-sephardischen, christlichen und arabo-andalusischen Kulturen aufleben zu lassen.

Im Grunde genommen schließt die spanische Musikerin Mara Aranda mit diesem Album thematisch an diesen Prozess an. Sefarad – En El Corazón De Bulgaria ist bereits das vierte Album einer fünfteiligen Serie mit dem Titel Geographies of the Diaspora, das sich dieses Mal mit der sephardischen Kultur in Gemeinden, die in der heutigen Region Bulgariens liegen, beschäftigt. Gleichwohl zielen die zwölf Stücke darauf ab, die Präsenz der sephardischen Musiktradition einem breiteren Publikum bekannt zu machen. Wie schon in den drei Alben zuvor geht es darum, in einem intensiven Prozess traditionelle Lieder, Gedichte und Erzählungen zu einem musikalischen Gesamtbogen zu verknüpfen. Zentrale Elemente im Arrangement stellen der Gesang von Mara Aranda und die mittelalterlichen Instrumente aus dem gesamten Mittelmeerraum der beteiligten Musiker*innen dar, deren Begleitung Assoziationen von Ursprünglichkeit und Purismus wecken. Themen wie Sich-fremd-Fühlen, Heimatverlust oder auch Vertreibung werden textlich bearbeitet und musikalisch umgesetzt.

Die sephardische Musik von Mara Aranda und ihrem siebenköpfigen Ensemble hört sich vielleicht für heutige Ohren etwas ungewohnt und zuweilen fast wie mittelalterlicher Minnegesang an. Das Album zeigt aber auch, was verloren gegangen ist.

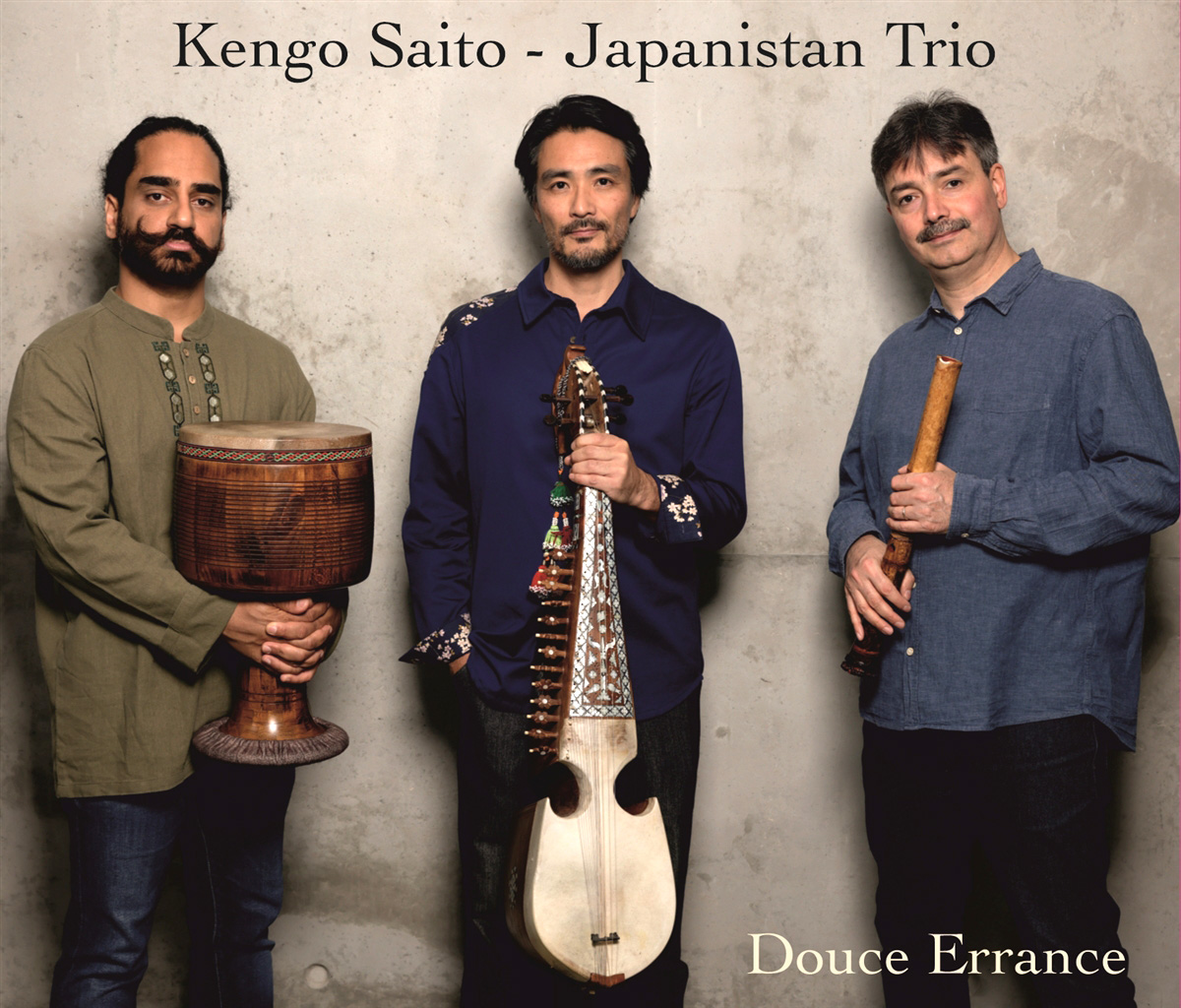

Kengo Saito – Japanistan Trio:

Douce Errance

Label: Galileo Music

Kengo Saito – Japanistan Trio: Douce Errance

Douce Errance klingt wie ein Gespräch zwischen Instrumenten, Kulturen und Stimmungen. Der japanische Musiker Kengo Saito bringt auf diesem Album die afghanische Rubâb in einen Dialog mit der japanischen Bambusflöte Shakuhachi (gespielt von Suizan Lagrost) und den persischen Trommeln Tombak und Daf von Ershad Tehrani. Drei Klangwelten, drei Temperamente – und doch eine gemeinsame Sprache, die sich nicht erklären will, sondern einfach atmet.

Das Album beginnt mit Invocation wie ein tiefer Atemzug: Die Shakuhachi klingt roh, fast brüchig – ein Ruf, der den Raum schafft, bevor die anderen Stimmen eintreten. Méristème folgt mit feingliedriger Struktur und rhythmischer Spannung, wechselt mühelos zwischen Form und Improvisation und bleibt zugleich transparent und energiegeladen. Es erinnert daran, dass Wurzeln wachsen, wenn sie sich ausbreiten dürfen.

Anar Anar greift eine alte afghanische Liebesmelodie auf – vertraut und doch neu gehört. Die Rubâb klingt erdig und leicht zugleich, die Percussion trägt dezent, und zwischen den Linien schimmert etwas Zeitgenössisches. Das Stück hat Groove, aber keinen Zwang – Musik, die man sich auch spät nachts in einem Berliner Club vorstellen kann. Nicht als Remix, sondern so, wie sie ist.

Mit Le Dernier Chant des Oiseaux erreicht das Album seinen eindringlichsten Moment: ein Lied über Endlichkeit und Warnrufe. Die Vögel singen, dann schreien sie – der Klang kippt ins Drängende, ohne laut zu werden.

Douce Errance ist kein Tradition trifft Moderne-Projekt, sondern eine Einladung zum Zuhören. Japanistan – der Name des Trios – bezeichnet keinen Ort, sondern einen imaginären Raum, in dem japanische, afghanische und persische Klänge aufeinander reagieren. Musik, die offen bleibt, lebendig und ganz gegenwärtig.

Garden of Silence: Neither You Nor I

VÖ: 21.11.2025

Vertrieb: Broken Silence

Garden of Silence: Neither You Nor I

Die Band Garden of Silence präsentiert mit ihrem neuen Album Neither You Nor I einen eingängigen Mix aus traditionellem Gesang, subtilen rhythmischen Überlagerungen, melancholischen Ornamenten und multikulturellen Klängen mit arabischen Einflüssen.

Ein besonderer Reiz dieses Albums liegt in der ungewöhnlichen instrumentalen Konstellation. Die Zusammensetzung ist mit den Instrumenten Nyckelharpa, Violine, Cello, Duduk, Bassklarinette, Saxofon, E-Bass, Bass-Mandola und Percussion sowie zwei Sängerinnen eher unorthodox besetzt, aber dennoch berühren die neun Musiker*innen mit ihrer emotionalen Musik die Herzen der Zuhörenden. Sie verkörpern in Titeln wie Indscha, Garden of Silence, Persian Waltz und Aziza die Gemeinsamkeiten zwischen arabischen und westlichen Klängen und es gelingt ihnen im Zusammenspiel, unterschiedliche Formen der Melodieführung, Rhythmik und Spielweisen nicht nur nebeneinander zu stellen, sondern miteinander kongenial zu verknüpfen.

Geleitet vom schwedischen Bassisten Björn Meyer mit Wohnsitz in der Schweiz, treffen sich hier neun Musikpersönlichkeiten aus Stockholm, Düsseldorf, Kairo, Teheran und der Schweiz mit einer ihnen sehr eigenen Vision. Melodiös und eingängig ist der mal elegische, mal rhythmische Gesang und immer wieder entsteht so etwas wie ein Gespräch zwischen den Musikern und den Instrumenten.

Die Aufnahmen zum Album Neither You Nor I begannen bereits 2012, wurden jedoch abgebrochen, als die iranische Sängerin, Harfenistin und Mitgründerin der Band, Asita Hamidi, im Dezember desselben Jahres an Krebs verstarb. Nun hat die Originalbesetzung, verstärkt um drei frisch hinzu gekommene Mitglieder, das Album mit neuen Arrangements veröffentlicht und bietet nicht nur eine komplexe Musik aus kulturell vielfältigen Klängen, sondern auch viel Stoff zum Fußwippen.

Maria João: Abundancia

Vertrieb: Galileo MC

Maria João: Abundancia

Sie macht bestimmt keine Musik, die den konventionellen Hörer*innengeschmack trifft oder das Publikum zum Fußwippen anregt. Wer seine Ohren aber in alle Welt offen hält, der wird mit dem neuen Album der Vokalistin und Weltenbummlerin Maria João bestens bedient. Denn auf Abundancia überzeugt die Portugiesin einmal mehr durch ihre ungeheure Vielstimmigkeit, die im Vokaljazz ihresgleichen sucht.

Die 69-jährige, ständig zwischen Lissabon, der Hauptstadt Portugals, und Maputo, der Hauptstadt von Mosambik, pendelnde Vokalistin besitzt nicht nur eine gewaltige Stimme, die von rauchigen bis zu schrill-hohen Tönen mindestens vier Oktaven umfasst, auch ihr emotionaler Ausdruck ist beeindruckend. Die zehn raffinierten, mit vielen elektronischen Effekten sowie Weltmusik, Jazz, Pop, Minimalismus, Kammermusik und ethnischen Elementen versehenen Klangarrangements sind eingebunden in verspielte Schlag-Rhythmen und harmonisch süffige Arrangements. Dabei wird João von einer Vielzahl Gastmusiker*innen unterstützt, die dem musikalischen Universum jede Menge spannende Klangfarben hinzufügen, sowohl gesanglich als auch instrumental. Elemente ostafrikanischer Rhythmik und des Fado, der traditionell portugiesischen Entsprechung zum Blues, finden sich in Joãos verquerem Gesang ebenfalls. Maria João hat seit Beginn ihrer Karriere im Jahre 1982 mit Größen wie Aki Takase, Manu Katché, Niels-Henning Ørsted Pedersen, Trilok Gurtu, Charlie Mariano oder dem Pianisten Mário Laginha gearbeitet und dabei stetig das Niveau ihrer Kunst modifiziert.

Vor allem in kreativer Hinsicht ist sie immer bereit, neue Abenteuer zu wagen, ungewöhnliche Ansätze zu suchen und sich neuen Projekten zu stellen. Ihre akrobatischen stimmlichen Verrenkungen, die Freude an weltoffener Musik und ihr manchmal beinahe kindlich naiver Gesangsstil prägen dieses Album und machen es zu einem durchaus unorthodoxen, aber hörenswerten Tipp.

Salif Keita: So Kono

Vertrieb: IDOL/Indigo

Salif Keita: So Kono

Salif Keita sieht nicht allzu gut, aber er hat schon Vieles gesehen. Er hat in heruntergekommenen Bars in Malis Elendsvierteln gesungen und in den großen Konzerthallen der Welt. Als Albino hat er in seiner Heimat Diskriminierung erlebt, und als er sich entschied, Sänger zu werden, verstieß ihn sein Vater. Er hat unter freiem Himmel geschlafen und in den besten Hotels der Welt.

Heute ist der aus einer adligen Familie stammende Sänger und Gitarrist eine der prominentesten Stimmen Westafrikas. Sein neues Album So Kono untermauert diesen Status, auch wenn er diesmal nicht von Prominenten wie Vernon Reid unterstützt wird, sondern von afrikanischen Musikern wie Badié Tounkara und Mamoudou Kone. Die Lieder des 76-jährigen Sängers und Gitarristen, der ein direkter Nachkommen des Mali-Gründers Sundiata Keita ist und sich mit seinem Gesang schon früh den Konventionen der Mandinka-Gesellschaft widersetzte, setzen vornehmlich auf afrikanische Harmonik und biedern sich nicht an den europäischen Markt an. Neun Songs sind auf der CD versammelt, die schmeichelnd und zärtlich, manchmal auch dunkel funkig die zuweilen schwebenden Verse umschließen. Über Instrumenten wie Gitarre, N’goni, Tama und Cello, über einem meist entspannten Rhythmus, erhebt sich die alterslose Stimme Salif Keitas, schwingt sich auf und fliegt davon, federleicht und mühelos. Westliche Einflüsse, Stilelemente des Jazz, Pop und Funk sowie moderne Studiotechnik mit der traditionellen Musik der Griots fügen sich in den Kompositionen zu einer Mischung eingängiger Lieder zusammen, die auch Keitas mittlerweile 19. Album unbedingt empfehlenswert machen.

Mit So Kono meldet sich Salif Keita nach mehreren Jahren Schaffenspause zurück, versorgt seine treuen Fans auf dem afrikanischen Kontinent und könnte mit diesem Album in der westlichen Welt einige neue dazu gewinnen.

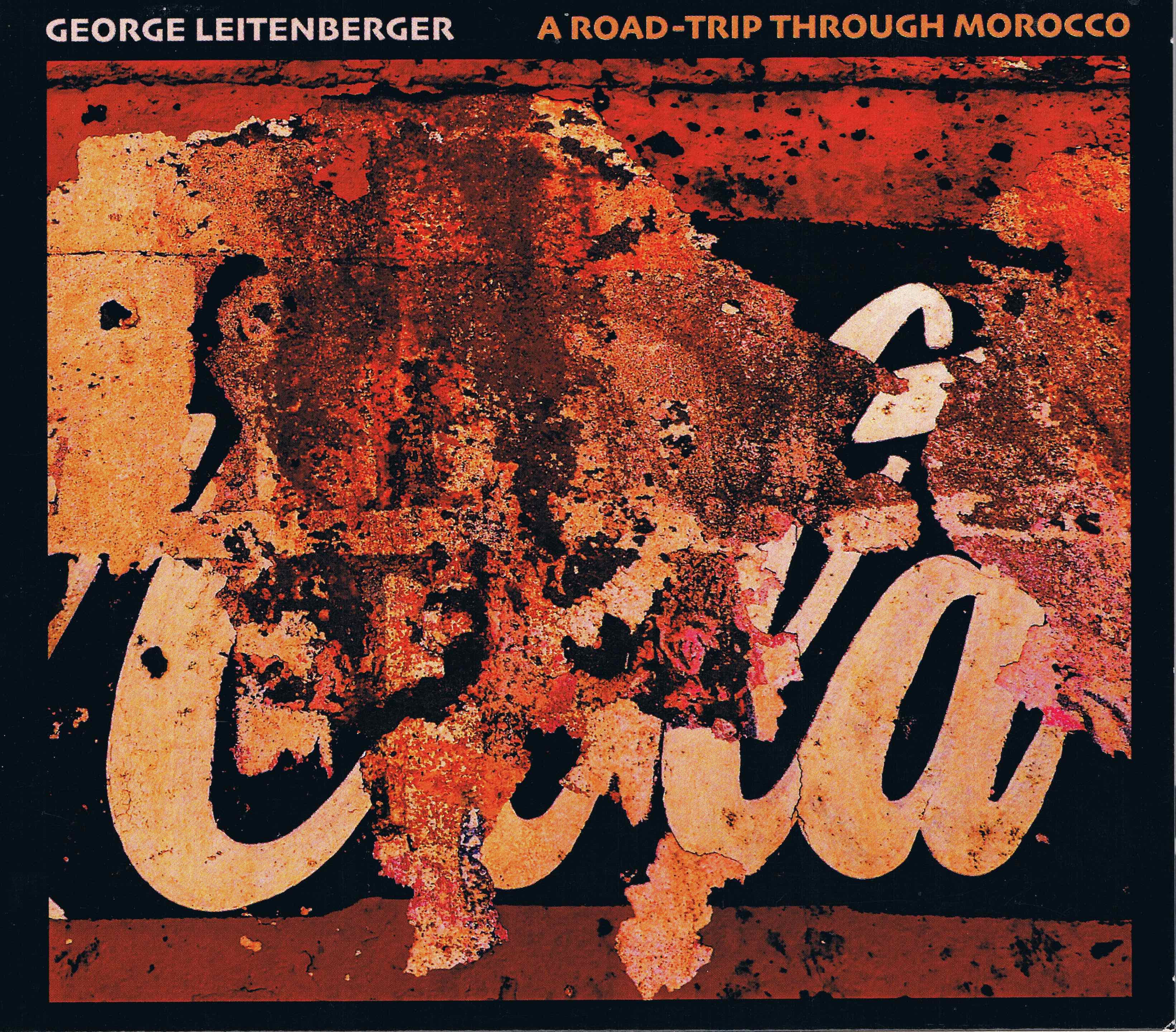

George Leitenberger:

A road-trip through Morocco

Label: Silberblick Musik Berlin

George Leitenberger: A road-trip through Morocco

Ein Mann, eine Gitarre und tausend Geschichten über die Sehnsucht nach dem Unterwegssein: George Leitenberger, der deutsche Singer-Songwriter mit Wohnsitz Genf, erzählt auf seinem neuen Album A road-trip through Morocco mit dunkler Raucherstimme Geschichten von einer Reise kreuz und quer durch Marokko und gibt sich einem Sound zwischen Country, Folk, Rock und dem guten, alten Blues hin.

Seit seinen ersten Gitarrenakkorden in einer Schüler-Coverband der 1970er-Jahre tummelt sich der in Schorndorf geborene Liedermacher im Musikbusiness. Neben der Musik war Leitenberger aber immer auch in anderen Disziplinen tätig, vor allem als Fotograf sowie als Schauspieler, Film- und Theaterkomponist. In den zwölf Titeln des Albums erzählt er auf Deutsch und Englisch und mit kneipenkratziger Leonard-Cohen-Stimme von einem Trip quer durch Marokko und integriert dabei O-Töne, die er von belebten Straßen, Gesängen von Muezzins oder einem Lagerfeuer in völliger Abgeschiedenheit im Atlasgebirge aufgenommen hat.

Ein Hauch von Sentimentalität schimmert zuweilen durch die Kargheit dieser Songs, wenn Melodien zusammen und wieder auseinander schwingen, sich überlagern, sich abgrenzen, sich verdichten zu einer ganz eigenen Geschichte, einem Rhythmus oder einem melancholisch-süßen Gefühl. Neben George Leitenberger an Gesang, E- und Akustikgitarren sowie einer in Marrakesch erstandenen Gimbri mit ihrem unverwechselbaren perkussiven Klang, der das ganze Album durchzieht, sind Andreas Albrecht an Klavier und Percussion, Roddy McKinnon an E- und Slide-Gitarre und Tobias Fleischer an E- und Kontrabass zu hören.

Der Spagat vom Düsteren hin zum Intensiven macht den Reiz dieses Albums aus. George Leitenberger und seine Mitmusiker kreieren mit ihrer Melange eine nicht alltägliche Musik, die die drei Welten Musik, Foto und Film aus dem ganz individuellen Blickwinkel eines europäischen Musikers zusammenbringt.

Danças Ocultas:

Inspirar

Vertrieb: Galileo MC

Danças Ocultas: Inspirar

Im Schlichten liegt bekanntlich oft der Quell der Schönheit. Das ist bei der portugiesischen Band Danças Ocultas nicht anders. Die Mischung aus Folklore, Klassik und Fado, die eigene, insgesamt etwas finster erscheinende Klangwelt, die Richtung Traditional tendiert und sogar im übertragenen Akkordeon-Sinne rockt, die Instrumentierung mit vier diatonischen Akkordeons – alles wirkt auf ihrem zehnten Album Inspirar („Einatmen“) anmutig und unprätentiös. Die Musik bezieht ihren besonderen Reiz aus dem scheinbar Unspektakulären. Sie ist tief in der Fado- und Morna-Tradition verwurzelt und zeigt eine ausgeprägte persönliche Handschrift.

Dass man mit dem Akkordeon großartige Musik machen kann, beweisen die vier Musiker Artur Fernandes, Filipe Cal, Filipe Ricardo und Francisco Miguel, die sich bereits 1989 zu der Band Danças Ocultas formiert haben. Sie kitzeln aus ihren Quetschkommoden zutiefst anrührende Melodien heraus und schaffen mit ihrem Spiel ein Wechselbad der Gefühlslagen, das von Leid und Wonne des alltäglichen Lebens über nachdenkliche Sehnsucht bis zu mehrdeutiger Larmoyanz reicht. Stücke wie Pulsar, Travessuras oder das melancholische, fast wie Filmmusik anmutende Afeicoes, drei von neun Stücken, sind diesem Ideal auf eindrucksvolle Weise nahe. Ihren – im Jazz würde man sagen – Drive erhalten die Lieder durch den tiefgründigen Klang der vier diatonischen Akkordeons, die in Portugal „Concertina“ genannt werden. Traditionsbezogen ist die Musik dieses Quartets, nicht aber traditionell. Zwar bilden viele Melodien aus der Überlieferung die Grundlage, aber es werden auch Stile aus anderen Kulturkreisen verwendet.

Über allem liegt eine einnehmende und entspannte Leichtigkeit, mit einer bis zur Perfektion geschliffenen Klangsprache. So „klassisch“ im Sinne einer Kunstmusik das Spiel auch anmuten mag, so sehr vermittelt sich die Musik von Danças Ocultas in einer faszinierenden Unmittelbarkeit.

DZ’OB: The Playground

Das elektroakustische Ensemble DZ’OB wurde 2014 in der ukrainischen Stadt Dnipro gegründet und hat nun sein viertes Konzeptalbum The Playground veröffentlicht, das musikalisch irgendwo zwischen Klassik, Jazz, Techno, Trap und Avantgarde angesiedelt ist. Der Titel ist eine Referenz an die mehr als zwei Millionen jungen Ukrainer und Ukrainerinnen, die aufgrund des russischen Angriffskriegs ohne ihre Väter aufwachsen müssen.

Jedes der sechs von Bandleader und Cellist Oleksii Badin und dem ehemaligen DZ’OB-Mitglied Maksym Andruh komponierten Stücke ist nach einem absurden Kinder-Abzählreim benannt, die von Kindern auf Spielplätzen in aller Welt gespielt werden. Die ausufernden Soundcollagen sind teilweise verstörend und signifikant zugleich, weil sie wie ein Organismus in unseren Ohren entstehen – weil sie wachsen, sich ausdehnen und zusammenziehen, weil sie immer wieder auslaufen, sich an die Ränder verirren, um dann aufs Neue Kontur zu gewinnen.

Besonders an diesem Quartett aus der Ukraine ist nicht nur die Musik selbst, sondern vor allem die Art, wie diese Musik erzeugt wird. Neben dem unverwechselbaren Klang eines Cellos des Bandleaders Oleksii Badin stehen mal die Oboe von Vasyl Starshino, dann wieder das Fagott von Oleksii Starshinov oder die Violine von Iryna Li im Mittelpunkt. Kraftvolle Tutti-Akkorde wechseln mit an Techno angelehnte Rhythmen, geradlinige Fagott- und Oboen-Soli gehen in ein Violinen-Triolen-Motiv über. Die vier Musiker*innen führen ohne jedes Getöse und mit handwerklicher Brillanz in ein dichtes Labyrinth von Klangflächen. Die Musik erinnert an sphärische Klangwelten, an eine meditative Mischung aus übereinander geschichteten Klangimpulsen, von tranceartigen Minimal-Music-Passagen bis zu raumfüllenden Grooves.

Derart avantgardistische Klangideen versprechen leider selten den Durchbruch im Musikgeschäft, was das ukrainische Quartett aber nicht davon abhält, an seinen Prinzipien festzuhalten.

Rodrigo Leão: O Rapaz da Montanha

Seinen Stil bezeichnet der portugiesische Musiker Rodrigo Leão nicht als Fado, sondern versteht ihn als Querschnitt durch unterschiedliche Musikkulturen. Auch bei seinem vielköpfigen Orchester mit sechs Haupt- und elf Gastmusikern geht es um eine Formation, die in keine Schublade zu passen scheint.

Rodrigo Leão hat sich als Musiker und Komponist über die Grenzen Portugals hinaus einen Namen gemacht. Zunächst in der Band Sétima Legião, anschließend als Teil des innovativen Projekts Madredeus. 32 Jahre nach seinem Debüt als Solomusiker bringt er nun mit O Rapaz da Montanha („Der Junge vom Berg“) ein Album heraus, das durch den Einsatz von Chören, verschiedenen Leadsängern und klassischen Instrumenten sowie einer ausgeprägten Perkussion an einige portugiesische Cantautoren aus den 1970er-Jahren erinnert. Dabei lässt Rodrigo Leão den Zuhörer in seine jahrzehntelange musikalische Erfahrung eintauchen, ohne dabei die portugiesische Musik und ihre Fado-Melancholie zu vergessen. In immer dichter werdenden Improvisationen verweben die 17 Musiker am Akkordeon, Cello, Bratsche, Geige, verschiedenen Gitarren, Kontrabass, Synthesizer, Tambura, Schlagzeug und Perkussion weltmusikalische Rhythmen zu einem lebendigen Klangteppich. Ein Großteil der Texte stammt von Ana Carolina Costa und handelt von unterdrückten Frauen mit dem Wunsch nach Befreiung und von Charakteren, die mit ihrer Sterblichkeit und Freiheit kämpfen.

Das Album des Musikers, Sängers und Komponisten ist eine entspannte Exkursion in die portugiesische Kultur und eine Einladung, in sich selbst einzutauchen und gleichzeitig sich seiner Umgebung und der schwierigen, aber wahren Realität bewusst zu werden. Die 16 Stücke auf O Rapaz da Montanha sind ein sachtes Ineinandergleiten von Melodie und Rhythmus, kein aufregendes Album mit Spitzen, sondern vielmehr eine Art Ritual und ein musikalischer Hoffnungsschimmer am Horizont.